Fragen und Antworten zum Dekolmationsversuch am Rhein

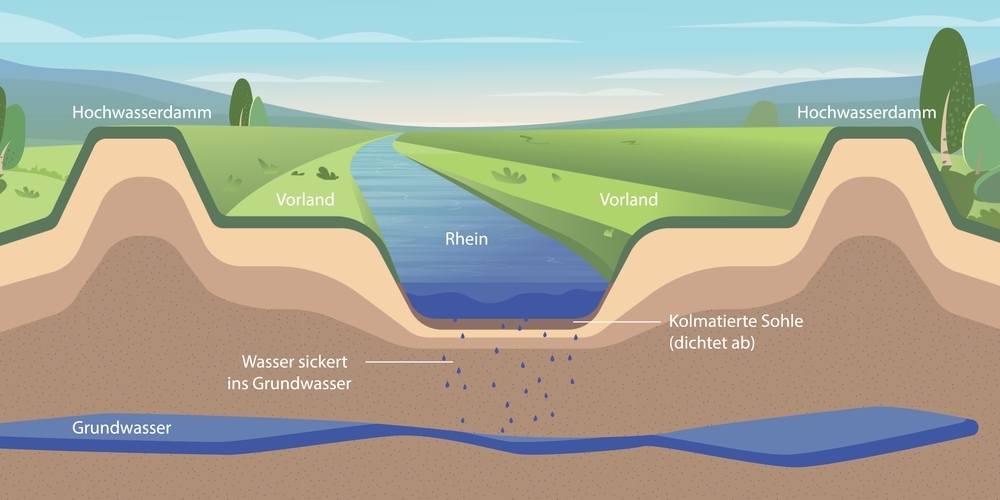

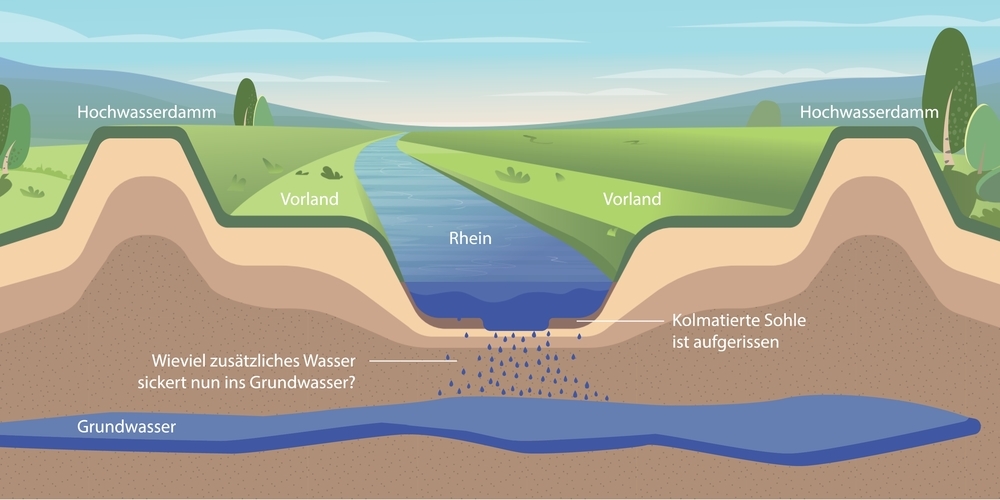

Was bedeutet Kolmation und Dekolmation?Liegt nur Kies auf dem Grund des Flusses, sickert viel Flusswasser in den Grundwasserkörper (schwache Kolmation). Je mehr sich jedoch feine Sedimente in den Zwischenräumen der Flusssohle ablagern, desto weniger Flusswasser sickert in den Grundwasserkörper (starke Kolmation). Wird eine stark kolmatierte Flusssohle aufgerissen, resp. die Kolmationsschicht abgetragen, spricht man von Dekolmation. Nach der Dekolmation sickert mehr Flusswasser ins Grundwasser.

Wozu ist ein Dekolmationsversuch notwendig?

Bautätigkeiten am Alpenrhein können Auswirkungen auf den Grundwasserstand, die Grundwasserqualität und auf die Trinkwassergewinnung haben. Auch bei der Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts Rhesi können solche Effekte auftreten, da sich die Flusssohle z. B. durch Baggerarbeiten verändert. Der Dekolmationsversuch hilft, die Interaktion von Fluss- und Grundwasser sowie die Auswirkungen auf die Grund- und Trinkwasserbeschaffenheit besser zu verstehen. Auch die Dimensionierung der Grundwasserdrainage kann anhand des Versuchs festgelegt werden.

Wie läuft der Dekolmationsversuch ab?

1) Im Rheinvorland werden an genau definierten Stellen ein Versuchsbrunnen und Pegelmessstellen gebohrt und mit Datensammlern ausgestattet

2) Um den Versuch durchzuführen, muss der Rhein den richtigen Wasserstand aufweisen und die Wetteraussichten müssen gut sein.

3) Ein Schleppschiff, die «Neuer Rhein» schiebt eine Baggerplattform (ein sogenannter Baggerponton, die «Schesa») von der Rheinvorstreckung nach Kriessern- Mäder.

4) Die Flusssohle wird vom Bagger aufgerissen.

5) Die Auswirkungen dieses Eingriffs auf das Grundwasser werden von den Wissenschaftlern der Université de Neuchâtel begleitet und analysiert. Dazu werden beispielsweise die Pegelstände, Grundwassertemperatur, Sauerstoffgehalt des Grundwassers und die Keimzahlen im Grundwasser beobachtet.

6) Weiter wissenschaftliche Partner führen Versuche durch.

Kommt Dekolmation auch in der Natur vor?

Ja. Bei Hochwasserführung kann die Gewalt der Wassermassen die Flusssohle aufreissen und für eine natürliche Dekolmation sorgen.

Wie lange dauert der Dekolmationsversuch?

Im Februar 2021 wurde mit dem Versuchsaufbau gestartet und der Versuchsbrunnen sowie die Grundwasserpegel gebohrt. Die Messungen dauern voraussichtlich bis zum Frühjahr 2022.

Wer ist verantwortlich für den Versuch

Die Internationale Rheinregulierung mit Sitz in St.Margrethen. Sie ist Projektträgerin des Hochwasserschutzprojekts Rhesi.

Wer hat den Versuch bewilligt?

Kanton St.Gallen, Gemeinde Oberriet, Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.

Welche Partner sind beim Versuch involviert?

Planung und Begleitung:

Grundwassermodellierung: Simultec AG

Flussmorphologie: Flussbau AG

Hydrogeologe: Geologiebüro Sutterlütti

Sohlvermessung: Meisser Vermessungen AG (Bathymetrie mit Drohne), Vermessung Markowski Straka ZT GMBH

Forschung:

Untersuchungen Grundwasserqualität: Université de Neuchâtel

Tracer-Versuche mit Helium: eawag aquatic research

Freeze-Core Versuche: BAW, Bundesanstalt für Wasserbau

Umsetzung:

Bohrungen Versuchsbrunnen/Pegel:

Plankel Bohrungen GmbH

Grabungsarbeiten und Probenahme: Rheinunternehmen

Nautische Unterstützung: Landesflussbauhof

Stromzuleitung: Kolb Elektro AG

Baggerarbeiten mit Schwimmbagger: Zech Kies GmbH

Welche Untersuchungen nimmt die Université de Neuchâtel vor?

Das Rheinunternehmen entnimmt laufend Grundwasserproben und versendet diese zur Analyse an die Université de Neuchâtel. Dort wird die mikrobielle Zusammensetzung des Grundwassers analysiert.

Welche Untersuchungen werden von der Eawag durchgeführt?

Die Eawag, das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs führt Tracer-Versuche mit Helium durch. Dabei werden die Zuströmzeiten von den festgelegten Pegelstellen zum Versuchsbrunnen analysiert.

Was ist ein Tracer-Versuch?

Tracing bedeutet Rückverfolgung auf Englisch. Mittels Beigabe von speziellen flüssigen oder gasförmigen Stoffen (z. B. Helium) zum Wasser kann ermittelt werden, wie lange das Grundwasser braucht, um von den Pegelmessstellen zum Versuchsbrunnen zu kommen. Auch die Analyse von Radon im Grundwasser kann Aufschluss darüber geben, wie lange es dauert, bis das Flusswasser im Brunnen angelangt ist.

Welche Forschungen betreibt die Deutsche Bundesanstalt für Wasserbau?

Die Deutsche Bundesanstalt für Wasserbau forscht vor Ort mit der sogenannten Freeze-Core Technologie. Eine in die Flusssohle eingerammte Metalllanze wird mit Flüssigstickstoff so stark abgekühlt, dass die darum liegende Flusssohle gefriert und geborgen werden kann. Diese sogenannte ungestörte Bodenprobe wird dann auf Mikroschadstoffe wie z. B. Mikropastik untersucht.

Ist das Aufreissen der Flusssohle für die Fische oder andere Lebewesen im Rhein ein Problem?

Der Versuch sollte keine Probleme für die Lebewesen im Rhein darstellen. Die Schonzeiten der Fische werden berücksichtigt. Die Arbeiten wurden mit dem Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen sowie mit dem Land Vorarlberg abgestimmt. Es gilt, Trübungen des Wassers so weit als möglich zu vermeiden. Der Fischereiaufseher kann jederzeit zusätzliche Massnahmen zum Schutz der Fische und anderen Wassertieren anordnen.

Was ist eine Grundwasserdrainage?

Eine Grundwasserdrainage dient der Entwässerung. Steigt das Grundwasser an, kann dies unangenehme Folgen haben (z. B. Wasser im Keller). Eine Grundwasserdrainage leitet das Grundwasser ab und verhindert so einen unerwünschten Anstieg.

Was bedeutet Flussmorphologie?

Mit Flussmorphologie ist die Gestaltung des Flussbetts und der Flusssohle gemeint. Bekannte Elemente sind z. B. Sand- und Kiesbänke oder deren Gegenstück, die Kolke (Eintiefungen).

Was bedeutet Hydrogeologie?

In der Hydrogeologie wird z. B. das Grundwasser oder alle Faktoren, die das Grundwasser beeinflussen erforscht.

Was bedeutet Grundwassermodellierung?

Bei der Grundwassermodellierung wird mittels Computer Software die Bewegungen von Wasser im Untergrund berechnet. Es kann beispielsweise im Computer berechnet werden wie hoch der Grundwasserstand steigt, wenn der Rhein Hochwasser führt.

Darf ein Schiff den Rhein hinauffahren?

Grundsätzlich nein. In der Bodensee Schifffahrtsordnung ist das Einfahren von Wasserfahrzeugen in den Neuen Rhein verboten. Gemäss Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Bregenz dürfen Einsatzfahrzeuge sowie Wasserfahrzeuge, welche im Auftrag der Internationalen Rheinregulierung tätig sind, den Rhein befahren.