Ertrags- und Pflichtenteilung zwischen Herren und Weinbauern

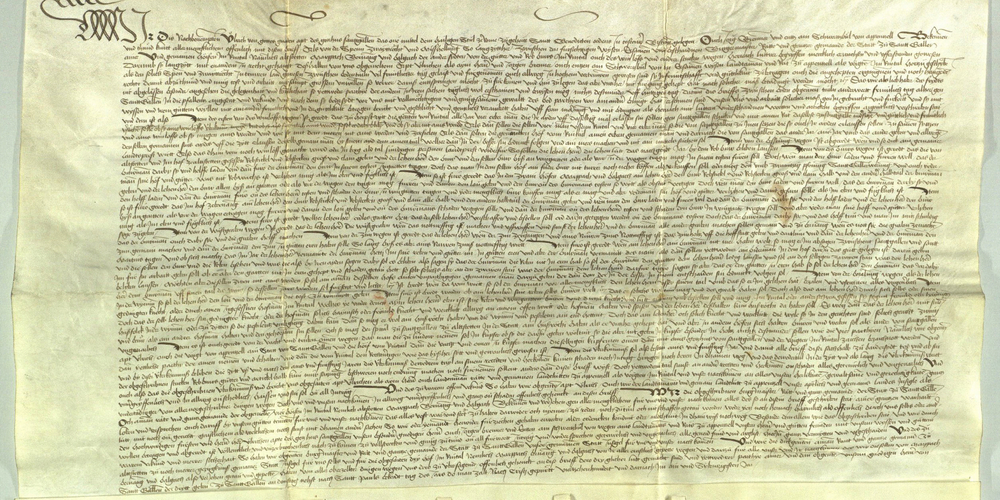

In mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Verträgen zwischen Herren und Weinbauern wurde oft die Verteilung von Aufwand und Ertrag untereinander geregelt.

Im Getreidebau bestanden die bäuerlichen Abgaben an ihre Herren aus fixen Natural- und Geldzinsen sowie Arbeitsleistungen; beim Weinbau war hingegen die sogenannte Teilpacht üblich. Das heisst, die Bauern lieferten einen festen Prozentsatz des jährlichen Ertrages aus dem ihnen verliehenen Weingut ab. Im Rheintal war dies die Hälfte (Halbpacht).

Einzug der Weinabgabe

In guten Jahren profitierten beide Seiten von höheren Erträgen, und umgekehrt beteiligten sich in schlechten Jahren beide an den Verlusten. Fiel eine Weinernte vollständig aus – was nach Hagelschlägen der Fall sein konnte –, verzichteten die Herren oft ganz auf den Einzug der Weinabgabe.

Die Tendenz einer gerechten Verteilung von Pflichten und Risiken zwischen Herren und Bauern kommt auch beim Unterhalt zum Ausdruck. Die Rebstöcke wurden an sogenannten Holzstickeln hochgezogen. Diese mussten alle 10 bis 15 Jahre ersetzt werden, entsprechend hoch war der Bedarf.

Die Weinbauern waren oft nicht in der Lage, alle benötigten Rebstecken aus den eigenen Betrieben zu stellen. In Altstätten mussten die Bauern für die Rebstecken selber besorgt sein und unter Umständen einen Teil ankaufen. Dafür lieferte der Lehnsherr den gesamten Dünger. Dieser bestand zur Hauptsache aus Rindermist.

Lehensherr und Bauer

Der Lehnsherr hatte auch für den Transport zu sorgen, der Weinbauer musste aber helfen. In Marbach, Balgach und Berneck herrschte laut Rebbrief von 1471 eine insofern von Altstätten abweichende Regelung, als sich der Lehnsherr und der Bauer die Rebstecken und den Dünger teilten.

Die Reben im St.Galler Rheintal befinden sich grösstenteils an südostexponierten, abschüssigen Hängen. Deshalb musste oft die abgeschwemmte Erde ersetzt werden; auch hier halfen sich Lehnsherr und Lehnsbauer gegenseitig.

Allmend und Waldweide

Ein Dauerthema war die Zaunpflicht. Weil im Weinbau Viehdung wichtig war, setzte Rebbau die Haltung von Rindern voraus. Im Sommerhalbjahr wurde das Vieh auf den Allmenden und in der Waldweide, die sich in den äusseren Bereichen eines Dorfes – das heisst an den Hängen Richtung Appenzellerland oder in den Rheinauen – befanden, laufen gelassen. Damit das weidende Vieh keinen Schaden an den Weinstöcken anrichten konnte, musste das Rebgebiet mit Zäunen von der Allmende abgesperrt werden.

Die Pflichtenteilung zwischen Lehnsherr und Lehnsbauer bestand darin, dass Ersterer das Zaunholz liefern musste und anschliessend beide Parteien den Zaun gemeinsam erstellen sollten. Die Bauern hatten für den Unterhalt der Zäune zu sorgen.

Stadt-Sankt-Galler Rebbesitz im Rheintal

Die Tatsache, dass die Pflichten in der Rebenbewirtschaftung zwischen den stadt-sankt-gallischen Herren und den Rheintaler Bauern so ausführlich geregelt wurden, unterstreicht die Bedeutung des Weinbaus für die Nahrungsversorgung der Stadt.

Wer aber waren diese städtischen Herren und Eigentümer von Rheintaler Reben? Im Mittelalter war das Kloster der grösste Grundherr der Region St.Gallen. Sein Einflussbereich reichte vom Toggenburg über St.Gallen und Rorschach bis ins Rheintal. Bis 1457 war auch die Stadt St.Gallen der Herrschaft des Klosters unterstellt; dann gelang ihr der Loskauf.

Jahrhundertelanger Emanzipationsprozess

Dieser Trennung war ein jahrhundertelanger Emanzipationsprozess vorausgegangen: Im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts schaffte St.Gallen den Aufstieg zur bedeutendsten Textilhandelsstadt im Bodenseegebiet. Die Stadt konnte diese Stellung bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs erfolgreich behaupten.

In dieser grössten Stadt der Ostschweiz – um 1500 lebten 3000 bis 4000 Menschen dort, womit St.Gallen in die Kategorie der mittelgrossen Städte Europas gehörte – gab es genügend wohlhabende Bürger und Institutionen, die im Umland der Stadt Land kauften.

Spital als Grundbesitzer

Der weitaus grösste städtische Grundbesitzer war das 1228 gegründete Heiliggeistspital. Spitäler des Mittelalters waren Institutionen der geschlossenen Fürsorge, die ihren Unterhalt aus der eigenen Wirtschaft finanzierten. Die wichtigste Einnahmequelle mittelalterlicher Stadtspitäler war ihr Grundbesitz.

Das St.Galler Spital verfügte über landwirtschaftliche Güter und Rechte im Umkreis von 30 Kilometern um die Stadt, die es Bauern gegen Abgaben verlieh. Getreide, Schlachtvieh, Käse und Wein, welche die Lehnsbauern lieferten, dienten der Versorgung der Spitalinsassen. Der Überschuss wurde mit Gewinn verkauft.

Besonders einträglich war der Weinhandel. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts konnten die Einnahmen um das Doppelte bis Dreifache gesteigert werden. Dazu beigetragen hatten Landzukäufe, die Erhöhung der Produktion durch mehr Düngereinsatz oder die Entfernung von Bäumen in den Rebbergen, die Schatten warfen.